Macdonald en Capitaine, Aide de Camp du G�n. de Beurnonville en 1792,

par L.E. Rioult

�tienne-Jacques-Joseph-Alexandre MACDONALD

(1765-1809-1840)

mar�chal de l'Empire

duc de Tarente

|

|

|

I. - L'HOMME ET SON CARACT�RE1

La grande vertu qui, de la vie de Macdonald, se dresse devant la post�rit� respectueuse, c'est la droiture.

Son caract�re n'a rien d'oblique ; sa conscience ignore les habiles transactions qui permettent de contourner un serment sans pourtant y forfaire. Une parole donn�e, selon lui, n'appartient plus au donateur, et l'on n'en saurait disposer sans l'aveu du b�n�ficiaire. Aussi Macdonald a-t-il toujours pratiqu� la fid�lit� dans ce qu'elle a de plus honorable et de plus haut. On le voit fid�le � son ami Moreau, compromis par une terrible accusation; fid�le � Napol�on puissant, qui le tient en disgr�ce ; fid�le � Napol�on vaincu, qui le comble d'amiti�s; puis l'Empereur le d�lie de sa foi, qu'il porte au Bourbon r�tabli ; et Louis XVIII, qui ne rend pas, lui, les paroles donn�es, le trouve immuablement fid�le dans la fortune comme dans les revers.

Les exemples ne sont pas nombreux de cette dignit� de c�ur et de cette conduite, qui ne r�glent pas exclusivement les int�r�ts du jour et les caprices du destin. Il ne faut pas manquer, en cons�quence, de saluer en Macdonald un homme tel, que le chemin des honneurs et m�me de la gloire n'est pas encombr� de ses pareils.

Pour le surplus, voici le portrait que trace de lui le comte de S�gur, son ancien aide de camp.

�Il �tait de ceux dont les dehors heureux sont d'une �me pure et g�n�reuse, la digne et fid�le image. Rien en lui ne dissimulait. Soin �me ressortait dans tous les traits de sa noble figure ; elle s'annon�ait � tous les yeux, dans toutes les habitudes de sa personne ; sa bienveillance , dans le charme de son accueil ; la vive et trop inqui�te tendresse de son c�ur pour les siens, dans l'ardeur expressive de ses regards et de ses caresses ; la spirituelle et parfois malicieuse gaiet� de son esprit, dans la finesse d'un sourire presque habituel ; et, s'il est permis de s'exprimer ainsi, l'�l�vation, la loyaut�, la droiture de ses sentiments et son in�branlable et audacieuse valeur, dans sa noble et haute d�marche, dans son port de t�te remarquablement �lev�, dans la fermet� m�le , et souvent pr�te � devenir fi�re , de son regard franc , calme et assure.

� D'autres diront la constance de ses amiti�s, la douceur de ses relations de famille, � la fois si tendres dans leur expansion et leur exigence, qu'un exc�s de sensibilit� en put seule quelquefois troubler le cours... Non, les fortes, les rudes et sanglantes �motions de la guerre n'endurcissent pas ces nobles c�urs; j'en attesterais les touchants souvenirs des siens, les miens m�me aussi... �

Le mar�chal Macdonald mesurait 1,70 m.

II. - SON ORIGINE ET SA JEUNESSE

Jacques-�tienne-Joseph-Alexandre Macdonald est n� � Sedan, le 17 novembre 1765, au 18, rue du M�nil. Il descendait d'une ancienne et noble maison �cossaise, qui avait, au si�cle pr�c�dent, suivi Jacques II d'Angleterre dans son exil en Franceapr�s Culloden (1746).. La fid�lit�, comme on voit, �tait de tradition dans la famille.

|

|

|

|

Malheureusement, la plaque a �t� retir�e pour les travaux et elle n'a jamais �t� replac�e ! (photo 2010)

Une fois ses �tudes termin�es, Macdonald entra comme cadet dans la l�gion de Maillebois, charg�e d'alter appuyer les efforts des patriotes hollandais, mais dont l'intervention, combattue par la Prusse, n'eut aucun succ�s. De l� il passa en qualit� de sous-lieutenant dans le r�giment irlandais de Dillon, au service de la France. La R�volution l'y trouva.

Macdonald ne s'insurgea point contre ce formidable mouvement d'id�es. Son principe m�me ne lui �tait point antipathique ; mais comme rien, ni dans son �ducation, ni dans son caract�re, ni dans le milieu o� il avait v�cu, ne le portait � en approuver l'exc�s et la pr�cipitation, il demeura toujours et tr�s ouvertement un r�volutionnaire aussi ti�de que circonspect.

Son r�giment, d'ailleurs, �migra tout entier d�s les

premi�res alertes ; et comme Charles X s'�tonnait plus tard que Macdonald seul

f�t demeur�, malgr� l'entra�nement de ses propres id�es, celui-ci r�pondit :

� Sire, c'est parce que j'�tais amoureux ; et je m'en applaudis beaucoup,

puisque c'est � cela que je dois d'�tre � table � c�t� de Votre Majest� ; car si

j'avais �migr�, j'aurais probablement v�cu dans la mis�re, et j'y serais

encore. �

Cette passion, qui nous valut un de nos plus illustres mar�chaux, �tait inspir�e par Mlle Jacob ; Macdonald ne tarda pas, du reste, � l'�pouser.

Il fut d'abord plac� sous les ordres de Beurnonville, puis sous ceux de Dumouriez. Telle fut la bravoure qu'il d�ploya � Jemmapes, qu'il fut nomm� colonel de l'ancien r�giment de Picardie. Il fit en cette qualit� la premi�re campagne de Belgique.

Il participe � la bataille de Jemappes et devient d�j� g�n�ral de brigade en

ao�t 1793.

Malgr� son attachement pour son g�n�ral, il ne le suivit pas dans sa trahison, et sa constance dans le devoir lui valut le grade de g�n�ral de brigade. Plac� � l'arm�e du Nord, sous Pichegru, il se distingua aux affaires de Wervicq, de Menin, de Comines et de Courtrai.

Il poursuivit ensuite les Anglais en Hollande, passa le Waal gel� malgr� l'artillerie de Nim�gue, et fut promu g�n�ral de division.

Envoy� plus tard � Cologne, � l'arm�e du Rhin, il quitta celle-ci pour passer � l'arm�e d'Italie. Bonaparte venait d'y remporter ses premiers grands succ�s ; mais Macdonald ne fut pas rendu � temps pour en prendre sa part. Il se d�dommagea du moins en 1798, en allant avec Berthier et Mass�na conqu�rir Rome et les �tats de l'�glise.

On doit lui reprocher d'avoir alors manqu� d'humanit�. En effet, au cours d'une insurrection locale qui avait �clat� � Frosinone, il fit passer par les armes tous les r�volt�s pris les armes � la main, comme si ces hommes, qui, apr�s tout, d�fendaient leurs foyers, eussent �t� de vulgaires brigands.

Sur l'entrefaite, quatre-vingt mille Napolitains, accourus au secours du pape, forc�rent Macdonald � quitter Rome. Celui-ci se retira sur Otricoli, et, se retournant tout � coup contre le g�n�ral Mack, qui l'avait poursuivi avec des forces trois fois sup�rieures, il lui infligea une compl�te et honteuse d�faite.

Macdonald et le g�n�ral en chef Championnet poursuivirent les fuyards jusque sous les murs de Capoue, dont, apr�s une premi�re tentative infructueuse, ils finirent pourtant par se rendre ma�tres.

De graves dissentiments divis�rent alors Macdonald et Championnet. Le premier donna d'abord sa d�mission ; puis, quand le second eut �t� brusquement destitu�, il fut mis � son lieu et place en t�te des troupes.

Devenu libre de ses actions, Macdonald entreprit et mena � bien la conqu�te de tout le royaume et de Naples m�me. Comme ces populations turbulentes et patriotes se pr�taient mal � une telle domination, lie g�n�ral dut prendre une s�rie de mesures assez peu lib�rales, mais qui du moins furent efficaces.

Il ordonna notamment que � toute ville ou village qui l�verait l'�tendard de l'insurrection f�t r�duit par la force, soumis � d'�normes contributions et trait� militairement ; que les pr�tres, religieux et cur�s fussent personnellement responsables de la r�bellion ; que tout individu pris les armes a la main f�t fusill� � l'instant m�me et sans proc�s ; que quiconque d�noncerait ou ferait saisir un �migr� fran�ais ou un agent du roi de Naples re��t une forte r�compense ; qu'en cas d'alarme, il fat d�fendu sous peine de mort de sonner les cloches, de r�pandre de fausses nouvelles... �

Au surplus, d�s que le calme fut un peu r�tabli, Macdonald et le repr�sentant Abrial, qui n'�taient ni l'un ni l'autre des hommes de sang, se h�t�rent d'adoucir de si cruelles consignes. Beaucoup de Napolitains re�urent leur gr�ce, et la d�licieuse petite ville de Sorrente, qui devait �tre d�truite comme ayant pris part au soul�vement, fut �pargn�e.

Les Autrichiens et les Russes, unis par une nouvelle

coalition, venaient d'envahir derechef l'Italie septentrionale. Macdonald

accourut avec son corps pour se joindre � l'arm�e principale. Souvorov voulut

l'en emp�cher, et vint l'attendre avec cinquante mille Russes au bord de la

Trebbia, � l'endroit m�me o� Annibal avait jadis battu les Romains. Vingt-huit

mille Fran�ais lui tinrent t�te pendant trois jours, et durent enfin se retirer

accabl�s par le nombre. Mais la lutte avait �t� si chaude et si meurtri�re, que

Souvorov s'�cria :

� Encore un semblable succ�s, et nous aurons perdu la P�ninsule. �

Cependant, dit le comte de S�gur, Macdonald a �t� tromp�

dans son attente. Son arm�e est �puis�e, il est bless� lui-m�me, et quand faut

qu'il recule, le torrent, grossi derri�re lui, s'oppose � sa retraite. Derri�re

ce torrent d'autres ennemis l'attendent. Autour de lui les courages s'�tonnent ;

mais lui, calme et serein, les rel�ve :

� � Pour des gens de c�ur, dit-il, rien n'est impossible !

�

Alors se retournant, il arr�te encore les efforts des Russes, prot�ge le passage

de ses d�bris, et au del�, rencontrant les Autrichiens sur une �troite chauss�e,

seule voie de salut qui lui reste, il crie � ceux des siens dont il veut prendre

la t�te de lui faire place. En ce moment, une d�charge � mitraille renverse la

moiti� du rang qu'il vient de commander, et ceux qui sont rest�s debout,

montrant la br�che, lui r�pondent h�ro�quement :

� � Passez, g�n�ral ; voil� de la place ! �

� Ce fut par cette trou�e sanglante qu'il s'�lan�a, qu'il entra�na sa colonne,

et s'ouvrit jusqu'� la rivi�re de G�nes la plus glorieuse des retraites. �

Rappel� aussit�t, il commandait � Versailles le 18 brumaire. Si sa participation au coup d'�tat ne fut pas active, du moins l'approuva-t-il sans r�serve, et ne fit-il rien pour la contrecarrer. Bonaparte, devenu premier consul, le nomma en 1800 g�n�ral en chef de l'arm�e des Grisons, destin�e � refouler les Autrichiens et � servir de trait d'union entre l'arm�e d'Allemagne et celle d'Italie.

Ses succ�s furent d'autant plus remarquables que, dans ce pays montueux et accident�, la nature et les �l�ments n'�taient pas moins redoutables que les ennemis.

Un jour notamment, au passage du Spl�gen, une tourmente de neige s'�leva si soudaine et si violente, qu'une avalanche formidable roula sur la colonne en marche, engloutissant tous ceux qui se trouv�rent sur son passage. Le vent faisait rage dans le d�fil� ; la neige, soulev�e, s'amoncela si rapidement, que les jalons de la route disparurent et qu'il devint aussi p�rilleux d'avancer que de reculer, � cause des pr�cipices qu'on n'apercevait plus, et o� l'on risquait � chaque pas de s'ab�mer. Les guides refusaient de continuer, et les hommes, de leur c�t�, n'avaient plus de courage... Tout � coup Macdonald s'empare d'une pioche, s'�lance en avant, se creuse son chemin dans la neige accumul�e, et par l'exemple irr�sistible de son activit� et de son courage entra�ne toute sa troupe, qui bient�t arrive � l'hospice du Spl�gen et se trouve en s�ret�.

A la paix de Lun�ville, Macdonald fut envoy� � Copenhague en qualit� de ministre pl�nipotentiaire. Il y demeura jusqu'en 1803, �poque � laquelle Bonaparte le fit grand officier de la L�gion d'honneur.

Il eut alors le m�rite aux yeux de l�histoire, et l'impardonnable tort aux yeux du premier consul, de prendre chaleureusement la d�fense de Moreau son ancien ami, gravement engag� et compromis dans la conspiration de Georges et de Pichegru. Il ne l'excusait point ; il refusait seulement d'admettre comme possible sa culpabilit�. La franchise qu'il mit � formuler une opinion, qui �tait elle-m�me presque compromettante, lui ali�na enti�rement l'es rit de Bonaparte. Ainsi s'explique qu'il n'ait eu aucune part � la distribution de titres et d'honneurs dont l'av�nement de l'Empire fut le signal.

III - SA CARRI�RE SOUS L'EMPIRE

Macdonald, mis tout � fait � l'�cart, v�cut � la campagne, loin des grandes guerres, de la cour et des affaires jusqu'en 1809, �poque o� Napol�on, que mena�aient � la fois l'Espagne et l'Autriche, lui confia une division dans l'arm�e d'Italie, alors dirig�e par le prince Eug�ne. Il s'y distingua dans le passage de l�Isonzo, � la prise de Goritz, et il alla se r�unir � la Grande Arm�e pr�te � livrer la bataille de Wagram.

C'est � Wagram qu'il va conna�tre son heure de gloire. Son corps d'arm�e, form� en carr�, va d�cider de la bataille tout en subissant de tr�s lourdes pertes. Il sera un des trois mar�chaux de la campagne d'Autriche de 1809 (celui nomm� "par la France").

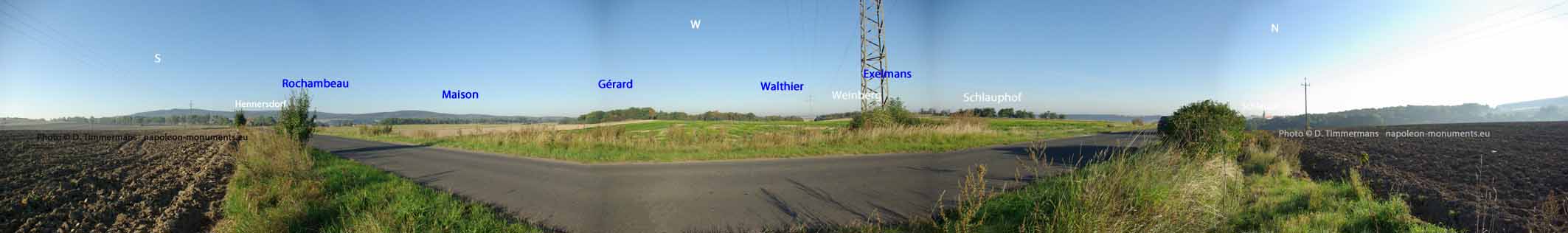

Le Marschfeld, plaine au sud de Wagram

Champ de bataille de Wagram : vue sur Aderklaa le long de l'axe d'attaque de la

colonne de Macdonald, en regardant en arri�re. La colonne partit des environs d'Aderklaa.

Axe de l'attaque de la colonne de Macdonald.

Plus loin, le long du m�me axe.

Au cours de cette derni�re action, comme pour regagner le temps qu'il avait perdu de 1804 � 1809 � la campagne, il fit �clater son bouillant courage. A la t�te de deux divisions, il se lan�a contre le centre autrichien avec tant d�imp�tuosit�, que les ennemis, rompus, dispers�s, s'enfuirent et abandonn�rent la victoire � nos troupes. Napol�on, de son c�t�, parut vouloir faire oublier la longue et trop s�v�re disgr�ce o� il avait tenu Macdonald. Sur le champ de bataille m�me, il le nomma mar�chal de l'Empire, et cette promotion fut la seule de tout son r�gne � laquelle l'empereur donna cette martiale et glorieuse mise en sc�ne.

Peu apr�s, le mar�chal Macdonald re�ut encore le titre de duc de Tarente.

Charg� ensuite du commandement de Graz en Styrie, son

administration fut admirable de justice et de mod�ration. Il parvint � occuper

ce pays sans y laisser commettre aucun exc�s, et sans presque donner aux

habitants l'impression d'une conqu�te. Ceux-ci en �prouv�rent une si vive et si

flatteuse reconnaissance, qu'au d�part du mar�chal ils lui offrirent un pr�sent

de deux cent mille francs et un superbe bijou pour une de ses filles pr�s de se

marier. Macdonald, avec autant de noblesse que de simplicit�, refusa l'un et

l'autre en disant :

� Messieurs, si vous croyez me devoir quelque chose, je vous laisse un moyen de

vous acquitter par les soins que je vous prie de prendre de trois cents malades

que je ne puis emmener, et que je laisse dans votre ville. �

En avril 1810, le duc de Tarente fut envoy� en Catalogne � la place d'Augereau, disgraci� ; or si ses qualit�s militaires parurent une fois, de plus � la prise de Figui�res, ses vertus civiques et son humanit� sembl�rent plus pr�cieuses encore dans un pays que des g�n�raux indignes venaient de ran�onner avec l'�pret� la plus odieuse. Il quitta l'Espagne en 1811.

En 1812, mis � la t�te du 2e corps de la Grande Arm�e, compos� en majeure partie de Prussiens, il passa le Ni�men, prit Dunaborg et occupa toute la ligne de Riga, o� il eut � soutenir plusieurs combats meurtriers. Quand vint la d�b�cle, apr�s Moscou, les Prussiens quitt�rent avec �clat le drapeau fran�ais, et le corps de Macdonald dut se replier aussit�t sur K�nigsberg, ce qu'il fit d'ailleurs dans le plus grand ordre et sans se laisser entamer.

Le 29 avril 1813, il battit � Merseburg ces m�mes Prussiens qu'il commandait un an auparavant.

Ce sera ensuite la campagne de Saxe en 1813, o� il subira une grave d�faite sur la Katzbach contre Bl�cher, perdant plusieurs milliers d'hommes.

26 ao�t 1813 : bataille de la Katzbach

|

|

A Krayn (Krajow), un autre ob�lisque authentique de 1913 existe encore. Il

indique l'emplacement du gu�, toujours intact, utilis� par les troupes

fran�aises pour atteindre le champ de bataille, puis, au soir, pour s'en

�chapper. Dans le m�me village, le ch�teau servit de QG � Macdonald et comme

h�pital de campagne. Une plaque appos�e en 1998 � l'entr�e le rappelle.

16- 18 OCTOBRE 1813 : BATAILLE DE

LEIPZIG

A Leipzig, il figura bravement. Charg�, apr�s cette derni�re bataille et la d�fection des Saxons, d'organiser le d�part des bagages et des ambulances, afin de faciliter la retraite de l'arm�e, il trouva coup� le pont de Leipzig.

Sans h�siter, il se jeta dans l'Elster et le franchit � la nage, plus heureux en cela que Poniatowski, dont on ne retrouva que le cadavre. Macdonald eut le temps d'arriver pour se battre une fois de plus � Hanau.

Apelstein 07 Macdonald (Seifertshain, Kolmberg)

L'Apelstein 7 se trouve � une centaine de m�tres du monument sur le Kolmberg. Elle indique les positions de Macdonald (XI�me Corps, 15.000 hommes) le 16, face � celles de Klenau (Apelstein 8). Macdonald est �galement mentionn� sur l'Apelstein 27.

|

|

N

MACDONALD Herzog von Tarent IX. Corps 15.000 M.

7.

|

N Schlacht

7.

|

|

Le monument sur le Kolmberg - Combats entre Klenau et Macdonald le 16 octobre 1813.

Non loin du monument se trouve l'Apelstein 7 de Macdonald.

|

St�tte der Kampfe zwischen KLENAU und MACDONALD |

|

Lieux des combats entre Klenau et Macdonald.

|

|

Den 16. October 1813 |

Panorama des lieux des combats pr�s du Kolmberg.

(cliquez pour agrandir).

Vue � partir de la partie est du Kolmberg vers le sud. (51�17'24.04"N 12�29'30.35"E)

Vue � partir de la partie ouest du Kolmberg vers le sud.

(51�17'21.46"N 12�29'23.99"E)

Attention, la colline � droite de la photo est un terril r�cent, il n'existait

donc pas en 1813.

Apelstein 27 Macdonald (Holzhausen, St�tteritzer Strasse/ M�lhauer Strasse)

Cette st�le indique la position du XIe Corps de Macdonald le 18 octobre. Celui-ci �tait oppos� aux troupes du g�n�ral Benningsen (Apelstein 28). (La position de Macdonald le 16 est indiqu�e par l'Apelstein 7.)

|

|

N

MACDONALD XI. Corps 12000 M.

27. |

Combats dans Leipzig.

V Schlacht bei LEIPZIG am 18. October 1813

27. |

|

A Leipzig, il aura plus de chances que beaucoup d'autres car, isol� avec ses troupes sur la rive orientale de l'Elster, il r�ussira � traverser le fleuve � la nage pour rejoindre les lignes fran�aises.

A peine sorti de tant de d�sastres, on l'envoya � Cologne afin d'y formel une nouvelle arm�e ; mais le pays, �puis�, n'avait plus de ressources. L'ennemi assaillait de toutes parts la fronti�re ; le duc de Tarente dut quitter une position intenable et regagner l'int�rieur. Il suivit toute la campagne de France, se battit presque partout, et se fit principalement remarquer � Nangis.

Ayant suivi Napol�on � Fontainebleau, il fut envoy� aupr�s

de l'empereur Alexandre de Russie, avec Ney et Caulaincourt, afin d'y plaider la

cause de Napol�on II. Son attitude au cours de ces n�gociations fut de la plus

inattaquable dignit�, et ce ne fut qu'apr�s l'insucc�s d�finitif, apr�s que

Napol�on l'eut formellement relev� de son serment, qu'il adressa au nouveau

gouvernement l'adh�sion suivante :

� Maintenant que je suis d�gag� de mon devoir envers l'empereur Napol�on, j'ai

l'honneur de vous annoncer que j'adh�re et me r�unis au v�u national qui

rappelle au tr�ne de France la dynastie des Bourbons. �

Il faut dire encore, pour achever de rendre cette d�marche parfaitement honorable et naturelle, que Macdonald, n'ayant jamais �t� ni r�publicain exalt�, ni r�volutionnaire militant; n'�tait pas, comme tant d'autres, dans la n�cessit� de renier d'anciennes convictions, ou de fouler aux pieds des principes jadis respect�s pour se proclamer royaliste sinc�re.

Nomm� chevalier de Saint-Louis et pair de France, il chercha � concilier les exigences des vieux serviteurs des Bourbons, qui voulaient recouvrer tout ce que la R�volution leur avait fait perdre, avec les protestations des hommes nouveaux, qui entendaient conserver ce que cette m�me R�volution leur avait fait gagner.

Il proposa en cons�quence l'�tablissement d'une rente annuelle de douze millions, dont b�n�ficieraient les �migr�s, que ceux-ci se partageraient au pro- rata de leurs pertes, de leurs besoins et des services rendus. Une combinaison analogue e�t en partie d�dommag� les serviteurs de l'Empire pour tout ce que la chute du r�gime imp�rial leur avait enlev�.

Mais les esprits n'�taient pas � la conciliation : sa voix n'eut aucun �cho.

Au retour de Napol�on, il demeura r�solument fid�le � Louis XVIII. A Lyon m�me, o� il avait �t� envoy� pr�s du comte d'Artois pour entra�ner les troupes, son d�nouement � la cause royale lui fit courir de s�rieux dangers lors de la fameuse revue, o� le prince fut accueilli par les soldats avec la plus glaciale et la plus insultante froideur.

Il accompagna la fuite du roi jusqu'� Menin, puis revint � Paris, o� il refusa de se rallier � l'empereur. Il se contenta de servir comme simple grenadier dans la garde nationale, et Louis XVIII, � son retour, le trouva sous son nouvel et d�mocratique uniforme.

IV - SA CARRI�RE apr�s L'EMPIRE ET SA MORT

La seconde Restauration le chargea de pr�sider au licenciement de l'arm�e retir�e derri�re la Loire apr�s la nouvelle capitulation de Paris. Le duc de Tarente s'en acquitta avec le plus grand tact.

Bien vu de Louis XVIII lors de la deuxi�me Restauration, il a n�anmoins le courage de d�fendre le g�n�ral Drouot, le "Sage de la Grande Arm�e".

Nomm� ensuite grand-chancelier de la L�gion d'honneur � la place de M. de Praedt, ancien archev�que de Malines, il re�ut aussi le gouvernement de la 21e division militaire.

Rentr� � la chambre des pairs, il s'y occupa beaucoup de la question du recrutement, et fit prendre d'utiles mesures � ce sujet.

Le duc de Tarente, qui avait �t� d�j� mari� deux fois, � Mlle Jacob et � Mlle de Montholon, �pousa en troisi�mes noces, en 1824, Mlle de Bourgoing. Il mourut de maladie dans son ch�teau de Courcelles, dans le Loiret, le 25 septembre 1840.

|

|

|

|

|

Il sera enterr� au cimeti�re du P�re-Lachaise (37e division).

|

|

Jacques-�tienne-Joseph-Alexandre Macdonald duc de Tarente pair et mar�chal de France. n� � Sedan le 17 novembre 1765, d�c�d� le 25 septembre 1840, en son ch�teau de Courcelles-le-roi, pr�s de Gien.

La m�moire du juste sera �ternelle.

|

IV. � JUGEMENT DE NAPOL�ON

Apr�s Wagram, Napol�on dit � Macdonald :

� C'est � vous et � l'artillerie de ma garde que je dois une partie de cette

journ�e... A pr�sent, c'est entre nous � la vie et � la mort. �

Quand le duc de Tarente vint rendre compte � l'empereur de

ses infructueuses n�gociations avec le tsar en 1814, une sc�ne �mouvante eut

lieu.

� Je ne suis plus assez riche, dit Napol�on, pour r�compenser vos derniers

services. Je vois maintenant comme on m'avait tromp� sur votre compte ; je vois

aussi les desseins de ceux qui m'avaient pr�venu contre vous. Mais puisque je ne

puis vous r�compenser comme je le voudrais, je veux au moins qu'un souvenir

puisse vous rappeler que je n'ai pas oubli� ce que vous avez fait pour moi. � Et

il envoya chercher un sabre que lui avait autrefois donn� Mourad- Bey en �gypte,

et qu'il avait port� � la bataille du Mont-Thabor.

� Voil�, dit Napol�on en le pr�sentant � Macdonald, une r�compense qui, je crois, vous fera plaisir.

- Si jamais j'ai un fils, r�pondit le mar�chal, ce sera son plus bel h�ritage ; je le garderai toute ma vie.

- Donnez-moi la main ! � s'�cria Napol�on.

Et s'�tant jet�s dans les bras l'un de l'autre, ils ne se quitt�rent que les larmes aux yeux.

�TATS DE SERVICE DE MACDONALD

(JACQUES - �TIENNE - JOSEPH - ALEXANDRE)

DUC DE TARENTE, N� LE 17 NOVEMBRE 1765, A SEDAN (ARDENNES)

GRADES, CORPS ET DESTINATIONS

A servi dans la l�gion de Maillebois, de 1784 � 1786 ; sous-lieutenant de

remplacement au r�giment de Dillon, 12 juin 1787 ; sous-lieutenant, 1er

d�cembre 1787, lieutenant, 10 octobre 1791; aide de camp du g�n�ral

Beurnonville, 17 juin 1792 ; capitaine, 19 ao�t 1792 ; aide de camp pr�s le

g�n�ral Dumouriez, 29 ao�t 1792 ; lieutenant-colonel au 94e r�giment, 12

novembre 1792 ; chef de brigade au 2e r�giment d'infanterie, 1er mars

1793 ; g�n�ral de brigade provisoire, 26 ao�t 1793 ; g�n�ral, de division,

employ� � l'arm�e du Nord, 28 novembre 1794; employ� pr�s des troupes

stationn�es en Hollande , en 1797 ; employ� � l'arm�e d'Italie , 24 avril 1798 ;

commandant les troupes fran�aises � Rome, 11 juillet 1798; commandant en chef

l'arm�e de Naples, 13 f�vrier 1799; inspecteur g�n�ral d'infanterie, 21 janvier

1800 ; employ� � l'arm�e de r�serve, 29 mars 1800 ; en mission en Danemark, en

1801 ; autoris� � passer au service de Naples, 28 f�vrier 1807; employ� �

l'arm�e d'Italie, 28 mars 1809 ; mar�chal de l'Empire, 12 juillet 1809 ;

commandant en chef l'arm�e de Catalogne et gouverneur de cette province, 24

avril 1810 ; pass� � la Grande Arm�e, 3 avril 1812 ; commandant le 10e corps ,

en 1812 ; commandant le 11e corps, 10 avril 1813 ; commandant le 11e

corps (nouvelle organisation), janvier 1814 ; gouverneur de la 21e division

militaire , 21 juin .1814 ; commandant l'arm�e de Paris sous les ordres de S. A.

R. le duc de Berry, en mars 1815; grand chancelier de la L�gion d'honneur, 2

juillet 1815 ; commandant en chef' l'arm�e de la Loire, 26 juillet 1815 ; major

g�n�ral de la garde royale, 8 septembre 1815; gouverneur de la 21e division

militaire, du 3 octobre 1815 au 15 novembre 1830. Mort le 24 septembre 1840.

CAMPAGNES

Aux arm�es du Nord, de Sambre-et-Meuse, d'Italie, de Naples et des Grisons,

d'Italie, d'Espagne et Grande Arm�e.

BLESSURES ET ACTIONS D'�CLAT

Bless� � Mod�ne.

D�CORATIONS

ORDRE DE LA L�GION D'HONNEUR

Chevalier, 16 octobre 1803 ; grand-officier, 14 juin 1804 ; grand-croix, 14 ao�t

1809.

ORDRE �TRANGER

- Malte : grand-croix, 31 octobre 1825.

ADDITION AUX SERVICES ET D�CORATIONS

Duc de Tarente, 1809 ; grand-croix de Saint-Louis, 1820 ; chevalier du

Saint-Esprit, 1820.

On trouve � Paris, rue de Rivoli, sa statue par Joyeux sur la fa�ade Nord du Louvre.

Texte : d'apr�s

de Beauregard, G�rard, Les

Mar�chaux de Napol�on, Mame, Tours, s.d. (1900).

Collection

Hachette : Mar�chaux d'Empire, G�n�raux et figures historiques (Collection de

l'auteur)

� D. Timmermans